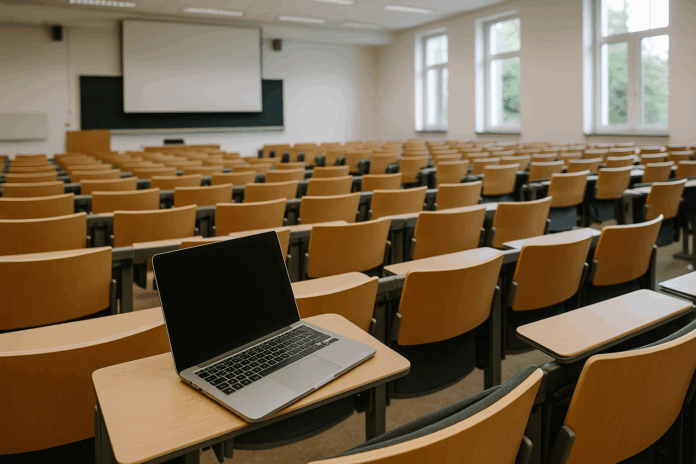

Es ist Dienstagmorgen, 9:45 Uhr. Die Vorlesung beginnt seit zehn Minuten. Der Hörsaal bietet Platz für 180 Studierende. Anwesend: zwölf. Drei davon schauen auf ihr Handy, zwei dösen leicht weg. Die Professorin spricht engagiert, doch das Echo hallt in einen Raum voller leerer Reihen. Eine Szene, die viele Lehrende mittlerweile kennen – und viele Studierende ebenfalls.

Die Frage liegt auf der Hand: Warum geht heute kaum noch jemand in die Vorlesung? Was ist passiert mit dem idealisierten Bild vom studentischen Lernraum, in dem man neugierig zuhört, mitnotiert, diskutiert? Und ist das alles nur Faulheit – oder steckt mehr dahinter?

Zwischen Selbststudium und Selbstschutz

Studierende organisieren ihren Alltag heute anders. Mit Podcasts, Skripten, aufgezeichneten Vorlesungen und KI-gestützten Tools wie Notion AI oder ChatGPT ist es oft schlichtweg effizienter, Inhalte allein durchzuarbeiten – in der eigenen Geschwindigkeit, zu selbstgewählten Zeiten.

Viele sagen: „Ich höre es mir lieber zuhause konzentriert an als halb verpennt in der vierten Reihe.“ Das mag nach Ausrede klingen – ist aber oft Ausdruck eines Studiums, das immer stärker auf Selbstorganisation setzt. Wer mehrere Jobs balanciert, in Pendelzeit feststeckt oder sich schlichtweg von der Masse im Hörsaal überfordert fühlt, trifft oft eine rationale Entscheidung: nicht hinzugehen.

Uni-Strukturen, die mit der Realität kollidieren

Die Universität als Institution ist häufig auf das Modell der „Vollzeitstudierenden“ ausgerichtet – Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen sollen frei verfügbar sein. Doch in der Realität jonglieren viele Studierende mit BAföG-Anträgen, Nebenjobs, Betreuungspflichten oder psychischer Belastung.

Die klassische 90-Minuten-Vorlesung am Vormittag wird so zum Luxusgut, das man sich leisten können muss. Und wenn Lehrende dann auch noch nur Folien vorlesen oder keine Mitsprache zulassen, schwindet die Motivation endgültig.

Motivation ist keine Selbstverständlichkeit

Früher galt: Wer nicht zur Vorlesung kam, verpasste den Stoff. Heute kann man fast alles nachholen – wenn man will. Doch genau da liegt der Knackpunkt: Der Wille, sich aktiv mit einem Thema zu beschäftigen, hängt stark davon ab, wie es präsentiert wird.

Wenn der Eindruck entsteht, dass man in der Vorlesung nichts erfährt, was man nicht auch googeln könnte, dann ist der Anreiz gering. Das liegt nicht nur an den Studierenden, sondern auch an der Didaktik. Viele Lehrformate wirken wie aus der Zeit gefallen: frontale Vermittlung, keine Interaktion, keine Praxisnähe. Dabei gäbe es längst Alternativen – interaktive Elemente, Fallstudien, Diskussionen, kollaborative Tools. Nur werden sie viel zu selten genutzt.

Lehre braucht Präsenz – aber nicht nur körperlich

Der Ruf nach „mehr Anwesenheit“ ist verständlich, aber greift zu kurz. Studierende körperlich in den Hörsaal zu zwingen, ist keine Lösung. Es braucht mehr Qualität statt bloßer Pflicht. Wer merkt, dass Vorlesungen echten Mehrwert bieten – durch Austausch, Perspektiven, individuelle Impulse – kommt eher freiwillig.

Umgekehrt gilt: Lehrende, die ausschließlich „durchziehen“, verlieren schnell das Interesse ihrer Zielgruppe. Die besten Vorlesungen sind nicht die mit den meisten Folien, sondern die, in denen man mitschwingt – weil sie motivieren, weil sie inspirieren, weil sie berühren.

Ein Kulturwandel steht an – und beginnt leise

Viele Hochschulen befinden sich derzeit im Umbruch. Es wird diskutiert, experimentiert, hybridisiert. Doch der Wandel braucht mehr als neue Technik. Er braucht neue Haltung – auf beiden Seiten.

Studierende dürfen wieder lernen, dass „dabei sein“ nicht nur Pflicht, sondern auch Chance sein kann. Und Lehrende dürfen sich fragen, ob sie lehren – oder nur senden. Die Vorlesung ist kein Auslaufmodell – aber sie muss sich neu erfinden. Vielleicht kleiner, vielleicht dialogischer, vielleicht weniger selbstverständlich.

Fazit: Die Leere im Hörsaal ist kein Zeichen von Faulheit – sondern von Veränderung

Die Frage ist nicht, warum niemand kommt – sondern was passieren müsste, damit wir wieder gemeinsam lernen wollen. Denn die Magie von Vorlesungen war nie die PowerPoint. Es war das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Und das lässt sich nicht downloaden.